2023年記事一覧

被災したらやること

こんにちは!くらすサポート秋田です!

先日の大雨での水害により被害に遭われた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

今回のテーマ

「大雨による洪水、浸水で被災したらやること」

異常気象が当たり前になっている現在、洪水被害・床上浸水・床下浸水などは他人事ではありません。

「ハザードマップでは大丈夫」

「今までは大丈夫だったから大丈夫」

などというのが通用しなくなってきています。

「知らなくて・やらなくて、お金を受け取ることができなかった」ということが多々あります。

そのようなことをなるべく減らせるように、やることをまとめましたので参考にしてみてください。

①電気・ガス・水道の確認

・ブレーカーは落ちているのか

ブレーカーが落ちている場合は漏電の可能性があります。

携帯電話が通じる場合、契約している電力会社に連絡してください。

・ガス漏れを起こしていないか

ガスの臭いがしたらすぐに自宅から離れて消防署へ連絡してください。

・断水を起こしていないか

水が出ない場合は役所に連絡してください。

復旧後は水が汚れていることがあるため、しばらく水を出しっぱなしにしてください。

②写真を撮る

被災したマイホームを見たくはないと思いますが、記録を残すという意味で撮影は非常に大事です。

被災者生活再建支援金の申請時や火災保険の保険金申請時に必要となってきます。

【家の外】

・4方向から撮る

・浸水の深さがわかるように、メジャーなどをあてて撮る

【家の中】

・被災した部屋の全体を撮る

・被災した箇所を近くから撮る

③泥をかき出す

床上浸水になると、大概は家の中が泥だらけになってしまいます。

洪水後は非常に汚い泥となりますし、破片物などでケガをしやすいので、服装にも十分気を付けましょう。

④家具・家財を片付ける

浸水被害にあった家具や家財は、全て災害ごみとして処分します。

まだ使えそうに見えても内部が腐っていたり汚れたりしているので要注意です。

家の外に運び出しておいて、役所から災害ごみの収集案内が来るまで待ちましょう。

⑤車を片付ける

床上浸水だと、大概の車は廃車になります。

購入先やJAFに相談し回収してもらうか、代車の用意をしてもらってください。

(ETCカードなど取り忘れにご注意)

⑥家の補修

床上浸水した場所は床も壁も壊して、柱をむき出しにして乾かす必要があります。

家を建てたハウスメーカー・工務店に連絡し指示を受けてください。

また、工務店や大工さんに相談し、補修に係る費用の見積もりを取ることをおすすめいたします。

⑦罹災証明書の取得

・被災者生活再建支援金の受給

・税金や保険料の減免・猶予

・住宅応急修理制度の利用

・災害援護資金の利用

・その他

上記のように、罹災証明書を取得するメリットはかなりあります。

取得までの流れ

1.役所に申請

2.調査員による被害調査

3.罹災証明書の交付

⑧保険金の申請

被災後の生活を立て直すためにも、保険金はしっかりと受け取っておきましょう。

確認すべき保険は以下の2つです。

1.火災保険

「水災」が条件に含まれているかどうかを確認してください。

含まれている場合のみ対象となります。

2.自動車保険

「車両保険」がついているかどうかを確認してください。

ついている場合のみ対象となります。

「今」は色々なことが起こりえる時代ですね。

マイホームにかかることは何でも相談ください!

事故時の連絡先

くらすサポートへのご連絡

平日(月曜~金曜)の9:00~17:45はくらすサポートへお電話ください。

夜間・休日事故受付センターへのご連絡

東京海上日動火災保険(株)

損害保険ジャパン(株)

あいおいニッセイ同和損害保険(株)

共栄火災海上保険(株)

セコム損害保険(株)

事故時の対応

ステップ①ケガ人の救護

■応急処置

■救急車の手配

ステップ②危険防止

■後続車に対する注意

ステップ③警察へ連絡

■事故の程度(人身か物損)

■あなたがとった措置

ステップ④事故記録

■目撃者の連絡先

■事故状況(メモ)

※その場での示談は禁物です。

事故現場からの報告が必須ではありません。

翌日でも結構ですので事故報告のご連絡をください。

ステップ⑤保険会社へご連絡

電話番号は上記の「事故受付センター」をご参照ください

知らないと損する固定資産税~家の中編~

こんにちは!くらすサポート秋田です!

前回に引き続き固定資産税について!

今回は「知らないと損する固定資産税~家の中編~」です。

① 玄関床材

固定資産税が高い順から

タイル仕上げ⇒モルタル仕上げ

タイル仕上げにすると、玄関の雰囲気がガラッと変わりますよね。

「玄関をタイルにしたい!!!」というこだわりがなければ、モルタル仕上げにしても良いと思います。

ちなみに!タイルの大きさが小さければ小さいほど加算されるそうなので、タイルを使用する場合には、大きめのタイルを使った方が良いかもしれません。

② トイレ

基本的にトイレの個数で加算されるそうです。

また、手洗い一体型のトイレは加算されず、手洗い別の場合は加算対象になります。

③ お風呂

お風呂は浴室乾燥機が入っていると加算されます。

また、サイズも1坪タイプ(1616)は加算されませんが、それ以上になると加算対象になります。

④ 洗面台

洗面台は2ボウルだと加算されますが、2ボウルだからといって2倍になるわけではありません。

鏡一体型の洗面と鏡が別の洗面とでは、鏡一体型の方が固定資産税が高いそうです!!!

⑤ キッチン

加算対象

・幅2,550mm、奥行650mmを超えるサイズ

・人工大理石カウンター

・食器洗浄器

他にも色々と固定資産税が上がる項目はあります。

良いものにはそれなりの加算があるってことですね!

知っているのと知らないのでは、どちらが得ですか?

当然知っている方が得ですよね。

私たち「くらすサポート秋田」にどんなことでも相談してください。

知らないと損する固定資産税~外回り編~

こんにちは!くらすサポート秋田です!

消費税、所得税、住民税、自動車重量税・・・・・

私たちはどれだけ税金を支払っているのでしょうか。納税の義務・・・(泣)

マイホームが完成すると、「固定資産税」が発生します。

今回「知らないと損する固定資産税~外回り編~」

次回「知らないと損する固定資産税~家の中編~」

の2部構成でやっていきたいと思います。

固定資産税、固定資産税の計算方法は今後詳しく説明するとして、まずは「これで固定資産税が上がるの?」というものを紹介します。

① 外壁

固定資産税が高い順から

タイル⇒漆喰⇒サイディング⇒ALCパネル⇒ガルバリウム鋼板

屋根に使用することが多いガルバリウム鋼板ですが、近年は外壁にも使用されることが多くなってきました。

固定資産税が安いガルバリウム鋼板も候補に入れてみても良いですね。

② 屋根勾配

同じ屋根材を使用していても、屋根勾配で固定資産税が変わります。

急勾配の屋根 :固定資産税「高」

緩やかな勾配の屋根:固定資産税「安」

③ 軒の出

軒の出が長ければ長いほど、固定資産税は上がります。

※軒の出:屋根の軒先の長さ

④ 屋根材

固定資産税が高い順から

ソーラーパネル一体型⇒瓦⇒ストレート、ガルバリウム鋼板

屋根材でもガルバリウム鋼板が一番安い!

⑤ 屋根形状

固定資産税が高い順から

腰折れ⇒越屋根⇒切妻⇒寄棟⇒片流れ

⑥ ガレージ

1枚の屋根を柱で支える形のカーポートには固定資産税がかかりません。

しかし、住宅の建ぺい率にカーポートが含まれるケースがあるので注意が必要です。

一方で、3方向が壁で囲まれているガレージタイプのカーポート、ビルトインガレージも固定資産税の対象になります。

いかがでしたか?

これで固定資産税が上がるの?と思った項目もあったのではないでしょうか。

知っているのと知らないのでは、どちらが得ですか?

当然知っている方が得ですよね。

私たち「くらすサポート秋田」にどんなことでも相談してください。

もう窓わない(迷わない)

こんにちは!くらすサポート秋田です!

突然ですが、「窓」の取り方について意識したことはありますか?

「窓」の用途については

① 通風:風通しを良くする

② 採光:明るさを確保する

この2つは非常に大事になりますし、基準なども設けられています。

ただ!これらを踏まえた上で「窓」の大事な用途

③ 空間のデザイン性

も忘れてはいけません。

この「空間のデザイン性」を意識することにより

マイホームがワンランクUPすることになります!

今回は「空間のデザイン性」についてお話させてください。

マイホーム作りを進めている方も、これからって方も参考にしていただければと思います。

窓の高さを天井と合わせる

リビングの窓を天井高さに合わせることで、壁の一部が窓でくり抜かれたような印象になりリビングが大きく感じられます。

既製品の窓の高さが2,200mmのものが多いので、天井低くして窓の高さに合わせたり、2,200mm以上の窓に変更する必要がありますね。

窓の高さを床と合わせる

特に目線が足元に向きがちな玄関。

玄関は床の高さに窓を合わせるのがオススメ!

窓の横幅も玄関いっぱいにすると最高ですね!

カーテンBOXを活用

カーテンを付けると、カーテンを開けているときもカーテンが見えてしまいますよね。

上下開閉のブラインドカーテンでカーテンBOXを使用すると、カーテンを開けているときはBOXに隠すことができるので、主役の窓を綺麗に見せることができます。

ピクチャーウィンドウ

窓を額縁に見立てて計画するようなピクチャーウィンドウ。

綺麗に納めようと思うとかなりの難易度になります。

もし計画するなら念入りに窓の高さや大きさを担当設計士さんと相談してください。

綺麗に納まれば家の完成度はかなり上がり、数ランク上のマイホームになります。

まとめ

① 窓の高さを天井と合わせる

② 窓の高さを床と合わせる

③ カーテンBOXを活用

④ ピクチャーウィンドウ

このポイントを抑えることができれば、家の雰囲気はガラッと変わり理想のマイホームになりますね。

窓は住んでからは変えることはできません。

事前にしっかりと考えていきましょう。

私たち「くらすサポート秋田」に、どんなことでも構いませんので相談してみてください。

お役に立てる情報や意見を第三者の視線でお伝えいたします。

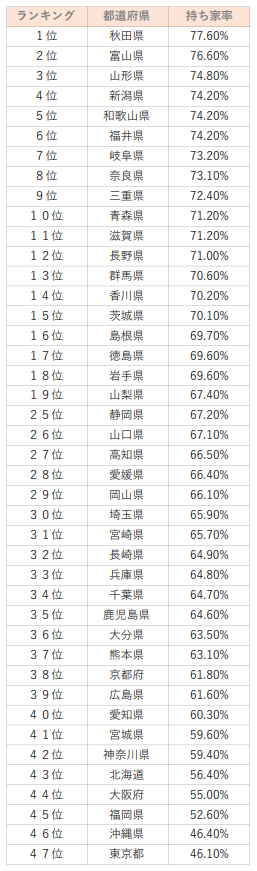

持ち家率ランキング

こんにちは!くらすサポート秋田です!

梅雨も明け、夏の暑さをひしひしと感じてくるようになりました。

熱中症にお気を付けください。

本日は、全国の持ち家ランキングを紹介したいと思います。

都道府県によって、持ち家率は大きく変わってきます。

今回は【令和2年度国勢調査 人口等基本集計結果】のデータをもとに、持ち家ランキングをご紹介します。

私たち秋田県はいったい何位になっているでしょうか。

【持ち家率ランキングトップ3】

第3位 山形県(74.8%)

隣県山形県が第3位になります。

山形県では、持ち家に住む世帯のうち、98%が一戸建てに住んでいるといったデータがあります。

これも全国で3番目に高い割合となっております。

第2位 富山県(76.6%)

黒部ダムが人気の富山県が第2位です。

富山県は持ち家率だけではなく、1住宅当たりの居住室の広さが全国で一番広いといったデータも出ております。

第1位 秋田県(77.6%)

なんと我らが秋田県が堂々の第1位です!

秋田県は持ち家に住む世帯のうち、98.4%が一戸建てに住んでおり、こちらも全国1位となっております。

また、1住宅当たりの居住室の広さも富山県に次ぐ第2位となっております。

持ち家率としては秋田県が全国1位ですが、全国最下位は東京都です。

順位が低い都道府県を見てみると、都市圏などが目立ちます。

やはり、マンションが多いため、持ち家率としては低くなっていますね。

逆に秋田県はまだマンションが少ないため、持ち家率が高くなってます。

最近は秋田県もマンションがどんどん建ってきてますので、

マンション需要も高まってます。

マイホームを検討する際、持ち家がいいのか、マンションがいいのか

悩まれる方もいるかと思われます。

私たちくらすサポート秋田では、そういったお悩みのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

【持ち家率 都道府県ランキング】

データ元:令和2年国勢調査

間取りの方程式

こんにちは!くらすサポート秋田です!

突然ですが「方程式」と聞くと、何を思い浮かべますか?

「学生の時に勉強した数学の方程式」「勝利の方程式」・・・

今回は、私がおうち作りの先生として

テーマ「もう迷わない広さ、高さ、割合 間取りの方程式」

についてご説明いたします。

※答えはございません

LDK(Living Dining Kitchen)の広さ

LDKは1人増えたら+2畳

2人家族⇒10畳(18㎡)~

3人家族⇒12畳(22㎡)~

4人家族⇒14畳(26㎡)~

5人家族⇒16畳(29㎡)~

ダイニングテーブルは72cm

テーブルの高さは72cmが使いやすくておすすめです。

小さな子供がいる場合はロータイプの67cm前後のテーブルもおすすめです。

キッチンの高さ

キッチンの高さは「身長÷2+5cm」または「肘髙-10cm」がベスト

150cm⇒80cm

155cm⇒83cm

160cm⇒85cm

165cm⇒88cm

170cm⇒90cm

175cm⇒93cm

キッチンに立つのは奥様、旦那様どちらか一方とは限りません。

この数値を参考に相談の上、高さを決めてください。

お風呂は1.25坪(1620)

1坪(1616)だと子供と一緒に入ると狭い。

1.5坪(1624)だと広くて快適だが掃除が大変。

それなら間の1.25坪(1620)がちょうど良いかもしれませんね。

収納率は延床面積の12%~

収納率は延床面積の最低12%、できれば15%は確保したいです。

延床面積110㎡(33坪)なら13.2㎡(7.2畳)~

延床面積120㎡(36坪)なら14.4㎡(7.8畳)~

延床面積130㎡(39坪)なら15.6㎡(8.5畳)~

延床面積140㎡(42坪)なら16.8㎡(9.2畳)~

※延床面積:建物の全ての階の床面積を合計した面積

階段は蹴上15cm、踏面30cm

「蹴上×2+踏面=60cm」が理想。

建築基準法の最低ラインに合わせると上り下りしにくいです。

階段手すりの高さは750mm

手すりはしっかりと握れる太さや高さにしましょう。

高さは750mm、形は握りやすい丸形がおすすめです。

駐車場の面積

普通乗用車1台「幅3.0m×奥行5.5m」

軽自動車1台「幅2.5m×奥行4.5m」

大型ミニバン1台「幅3.5m×奥行6.0m」

保有している車、来客も考えて駐車場の大きさを決めましょう。

どうでしょうか?

これが私の「マイホーム作りの方程式」の一部です。

マイホーム作りはたくさん考えることがあります。

面倒になり適当にしたり妥協したりすると、将来必ず後悔します。

そうならないためにも、「くらすサポート秋田」へ相談してみませんか?

マイホーム作りを検討されている方、大歓迎です!

お待ちしております。

今年これから家を建てるなら!

こんにちは!くらすサポート秋田です!

秋田県ではここ最近の豪雨災害で多くの被害を受けた方もいらっしゃると思います。

火災保険で水災は外せませんね・・・

ということで、今日は「今年これから家を建てるなら」というテーマで更新していきます。

早いもので今年も半分が終わってしまいました。

しかし、これから家を建てるという方もいらっしゃると思いますので、今日は写真を使って「2023年の家づくり」、これまでとこれからの大切なポイントをまとめてみようと思います!

この記事を見て、「家づくりって意外と大変!」と思われた方もいると思いますが、私たちはお客様と伴走して家づくりをサポートするパートナーです。

お客様は無料でご利用いただけますので、お家づくりにまつわることは全て弊社にお任せください!

無垢の家

こんにちは!くらすサポート秋田です!

マイホーム作りを考えると、「無垢」「無垢材」という言葉を耳にすることがありますよね。

無垢材とは天然木から取り出した木を1枚の板に加工したもので、その種類はパイン、オーク、チーク、ウォールナット、アカシア、メープル、檜などがあり、その空間の用途や予算で使い分けます。

たくさんあってわからないですよね。。。

今回は、マイホームに無垢材を検討している方、検討しようとしている方、無垢についてもっと知りたい方などに「メリット」「デメリット」をご紹介したいと思います。

無垢材のメリット

■風合い

無垢材はやはりその自然が持つ風合いが一番ですね。

1枚1枚が微妙に色や模様が異なる部分も、イイ~感じに魅力が増す部分です。

■無垢材が本来持っている調湿作用

無垢材には調湿作用があるので、室内の湿度を程よい感じにしてくれます。

これによって室内の肌触りが良く、過ごしやすい柔らかな雰囲気になります。

合板のフローリングとは一味違う魅力がありますね。

■素足で過ごせる心地よさ

自然の天然木ですから、フローリングにしても素足でも肌触りの良い感触がポイントです。

秋田県の冬場でも活躍しそうですね。

経年変化を楽しめる

さらに日々の暮らしを過ごすことで、経年変化もあるため、年月が経つとより味わい深い空間を作り上げます。

子どもの成長と同じように住まいも時を経てその変化を楽しめます。

無垢材のデメリット

■板が反るケースも

先に紹介した調湿作用があるため、湿気を吸湿したり放湿したりと膨張と縮小を繰り返し、板が反ったり、割れるケース、床鳴りがすることもあります。

■水や汚れに弱い

水をこぼしてしまった!

このような場合は決して水拭きしてはいけません。無垢材の床などは、乾いた雑巾や布などで拭くようにしましょう。

無垢材は水に弱く、放っておくと水ジミができてしまいます。またクレヨンや絵の具などで色がついても同じです。

お子さんがまだ小さい場合は気を付けておきましょう。

■ホットカーペットやこたつは使えない

寒い冬でも、ホットカーペットやこたつは厳禁。

家自体の暖かみにこだわり、しっかりと対策できるメーカーや工務店を選びましょう。

■一般的にはコストが高い

これが一番の問題かもしれません。

天然木を使用することからも、無垢材を使うとコストは高くなりがちです。

失敗しない無垢の家をつくるために

先程も申し上げましたが、メリットだけでなくデメリットまで分かった上で家づくりを進めることが、理想のマイホームづくりを実現するためにとても大切になります。

このデメリットをよく知らずしてマイホームを建ててしまうと、あこがれの無垢材の家にしたことを後悔する場合もあります。

無垢材は簡単に言うとナイーブなので、あまり神経質になると疲れることも。

考えすぎないで、のんびり構えて、汚れても「わが家の歴史」と考えて、暮らしてみましょう。

家づくりのことなら何でもご相談ください。

新築の湿気について

こんにちは!くらすサポート秋田です!

夏も近づいてきましたが、ここ最近は雨が多く、ジメジメする日が多くなってきましたね。

梅雨明けもまだ発表されておりませんので、もう少し我慢の日々が続きますが、家を建てるにあたって、

湿気ってどうなんだろうと思われる方もいるかと思います。

今日は家づくりの湿気対策についてお伝えします。

湿気と聞くと、昔ながらの古い家や、築年数の長い学校などが思い浮かぶかもしれませんが、実は新築でも意外と湿気を帯びやすくなっております。

湿気が多いと、カビが生え不快な臭いが発したり、家が腐食したり、アレルギー性鼻炎の原因になったりと悪影響が起こります。

除湿剤を置いたり、炭を置いたりなどで除湿対策をすることもありますが、新築で建てるのであれば、家自体の設備で対策することも可能です。

では、どういった方法があるのかを見ていきましょう。

①24時間換気システム

湿気対策の一つとしてこまめな換気がありますが、毎回窓を開け閉めするのは面倒ですよね。

そんな面倒を解決したのが24時間換気システムです!

自分で開け閉めしなくても、自動で24時間換気してくれるので、非常に助かります。

②結露になりにくい断熱材

断熱材と聞くと、一般的には熱を遮断し、家の温度を管理するものといったイメージがあると思います。

ですが、湿度管理にも非常に重要な役割を担っております。

断熱材の質によっては、内部結露が発生する可能性もあります。

結露はカビの繁殖だけではなく、家自体の腐食の原因になることもあります。

内部結露を防ぐためには、湿気を通しにくく、隙間がない断熱材を使用することが必要となってきます。

③樹脂窓

樹脂窓とは、「塩化ビニール樹脂」をフレームとして利用している窓のことです。

樹脂窓は高い断熱性能があり、お部屋の熱を外に逃がさない性質を持っていますが、湿気対策にも有効となっております。

高い断熱性能は、結露も防いでくれます。

こういった対策で家の湿気はもう大丈夫かと思われるかもしれませんが、実は押し入れやクローゼット、玄関、水回りなど、湿気がたまりやすい場所もあります。

そういった場合には24時間換気システムの他に全館空調システムを導入するのも1つの方法です。

これは、家のどこにいても一定の快適な温度にしてくれるシステムです。

このように、家を建てる際に湿気が気になる人はご参考ください。

早く梅雨が明けますように…