2023年記事一覧

仮換地って?

こんにちは!くらすサポート秋田です!

仮換地とは

土地区画整理事業が行われる際、事業の妨げになる場所にある家にはどいてもらう必要があります。どいてもらう際に代わりに提供されるのが仮換地という土地です。

仮換地は売買できる?

仮換地を売買できるかを考える際、従前の宅地と仮換地の違いと所有権・使用収益権がどちらの場所にあるのかを理解しておきましょう!

まず、従前の宅地とは、土地区画整理事業が行われる前に使用していた土地のことです。

次に仮換地とは、事業がおこなれるにあたり新たに指定された土地になります。

従前の土地については所有権をはじめから持っていますが、これは仮換地指定後も変わりません。つまり所有権は仮換地に移転せず従前の宅地に留まり続けます。

一方で使用収益権は、元々は所有権とセットで従前の宅地にありましたが、仮換地指定後は仮換地に移行します。したがって仮換地の売買や抵当権設定、所有権移転の登記をすることはできません。

つまり、住宅購入においては仮換地を購入する際に気をつけることとして、第三者の制限が入っているかどうかです。

第三者制限が入っていれば土地に抵当権設定をできないため銀行の住宅ローンは利用できないということになります。

仮換地の住宅ローンの取り扱い

仮換地に指定された土地は住宅ローンが使えないのかというとそうではありません。

第三者制限というのが一つのキーワードとなっており、第三者制限がついているかついていないか、ここはしっかりと確認してから購入の意思を示すことが重要です。

また、金融機関によっては仮換地を認めないこともあるためローンを申込する金融機関に確認しておきましょう!

このように住宅購入には様々な法律や制限が付保される場合があります。「あの土地すごくいいんだよなー。」と思ってもなかなか手が届かないこともあります。

くらすサポート秋田では、そのような細かいところも含めて細かく情報提供を行っております。

おうちのご購入を検討される前にまずは無料相談でご来店してみてください。

気密・断熱

こんにちは!くらすサポート秋田です!

夢のマイホーム作り!

おしゃれな家が良い!庭は必須!パントリーもほしい・・・

マイホーム作りは色々な理想が出てきますよね。

しかし、重要なことを忘れていませんか?

それは「住宅性能」について!

2つの基準「機密」と「断熱」

暖かい家、省エネな家など、

失敗しないための2つの基準を紹介いたします。

それは、「気密」と「断熱」です。

気密(C値):家の隙間をできるだけ無くし、家の中と外の空気の交わりを断ち切ること。

断熱(UA値):断熱材などを壁に充填したり、外側から覆って家の中と外の環境を分け、熱の伝わりを少なくすること。

となります。

高気密・高断熱のメリット

①光熱費を削減できる

高気密・高断熱の家は、冷暖房で調整した室内の空気が逃げにくい、外の暑さや寒さの影響を受けにくいなどの効果があります。

電気代など高騰してきていますよね。効率よく温めたり冷やしたりできるということは、省エネルギー性に優れ、光熱費を抑えることができることになります。

②快適に暮らせる

「我が家はエアコン1台なの♪エアコン1台で家の温度調整しているのよ♪」など、周りからそんなお話を聞いたことはありませんか?

それは高気密・高断熱が可能だからこそできることなんです!

それができれば家の中全体の温度差が少なくなり、家の中全体を快適な空間として過ごすこともできます。

高気密・高断熱のデメリット

①断熱材を用いるためコストが高くなる

高気密・高断熱の家を建てるためには一般的な注文住宅を建てるよりも断熱材や断熱窓などを多く使う必要があります。

種類によっては一般的な材料の倍以上となってしまうこともあり、性能を高めようとすればするほど高額になってしまいます。

②乾燥しやすくなる

高気密・高断熱の家では、二酸化炭素の排出量が多い石油ストーブなどの暖房器具が使えないことがあります。

そのためエアコンや蓄熱式の暖房器具に頼ることになりますが、エアコンを過度に使用すると乾燥しやすくなり、喉や肌を痛めてしまい注意が必要です。

また、上記以外にも夏は熱がこもりやすくなる、匂いがこもりやすくなる等があると言われています。

最後に

住宅性能は非常に大事な項目です。

住宅会社によっては、構造、間取りなどで省エネ性能を上げたりできるところもあります。

何から始めたらいいのかわからない!

展示場・内覧会に行ったけど、余計にわからない!

どんなことでも構いません!

マイホーム作りについて、くらすサポート秋田で相談してみませんか?

とびっきりの笑顔でお待ちしております。

子育て世代の住宅ローン

住宅購入を検討されているお客様に

「何のために住宅を購入されるんですか?」

とお聞きすると、多くのお客様が

「子どものため!」

とお答えになります。

今回は、子育て世代が知っておくべき住宅ローンのポイントについてご紹介しましょう。

住宅ローンのタイプ

住宅ローンにはいくつかのタイプがあります。

「単独ローン」夫婦どちらか一方が主債務者になるタイプ

「ペアローン」夫婦それぞれが主債務者になるタイプ

「連帯債務型」夫婦の収入を合算し、それぞれが主債務者と連帯債務者になるタイプ

「連帯保証型」夫婦の収入を合算し、それぞれが主債務者と連帯保証人になるタイプ

それぞれにメリットデメリットがありますので、ローン選びはとても重要です。

購入前の注意点

多くの場合、ローンのシミュレーションでは、年収や貯蓄などに基づいて借入可能額が計算されます。

購入後には、「固定資産税」「火災・地震保険料」などの支払いが発生します。

その他、将来に向けて「修理修繕費」を準備しなければなりませんし、子どもがいる家庭では「教育費」なども必要になってきますので、これらの費用も考慮して返済額を組むことが重要です。

購入後のターニングポイント

「住宅ローン控除の還付金」「児童手当給付金」など、給与以外の収入に頼っていると、控除の還付を受けられる期限の13年後や、お子さまが年齢によって児童手当の給付期限が訪れたときに、返済ができない!という事態に陥る可能性があります。

各種サービスの利用

金融機関はさまざまな住宅ローンを用意していますが、例えばフラット35には「フラット35 子育て支援型」があります。

地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、財政的な手助けをしてくれる制度です。

誰でも利用できるわけではありませんが、条件が合えば、金利が安くなり、地方公共団体の住宅取得補助制度を利用できることがあります。

まとめ

子育て世代にとって、住宅ローンは大きな負担になる可能性もあります。

「子どものため」と思って購入したおうち。

その後もご家族皆さまが笑顔で暮らしていけなければ意味がありません。

私たち「くらすサポート秋田」は、そのお手伝いをさせていただくところです!

お子さまと笑顔で暮らすおうちを考えるなら、まずは一度ご相談ください!

マイホームブルーって?

こんにちは!くらすサポート秋田です!

梅雨入りしてなんとなく気分も落ち込む季節ですが、「マイホームブルー」って聞いたことありますか?

「マリッジブルーは分かるけど・・・」って方も多いと思いますが、マイホームブルーというのも存在します。

家づくりはワクワクで楽しいもののはずなのに、たくさんの手続きや決定事項、そして期限もあります。

一生に一度の大きな買い物で失敗したくないですし、この決断は本当に正しいのかなど不安な気持ちもたくさんあると思います。

その結果マイホームブルーに陥ってしまいます。

マイホームブルーに陥る原因

①情報収集しすぎて何か良く分からなくなる。

②購入後の住宅ローンの支払いに対する不安

③住環境の変化。ずっと定住しなければいけない。

このように、マイホームブルーになる方というのは、実はけっこういらっしゃいます。そんなときはくらすサポート秋田に是非ご相談ください。

不安材料や心配に思うことを、事前に分かっていれば心にゆとりができます。

家づくりに対する知識をつけてから住宅を購入しても遅くないと思いますよ。

ご相談は無料!予約が必要です!ご来店心よりお待ちしております。

持ち家派?賃貸派?

こんにちは!くらすサポート秋田です!

おうちの購入は、誰にとっても人生で最も大きな買い物ですね。

そこで、持ち家がよいのか、それとも賃貸がよいのかで迷う人も少なくないと思います。

今回は、マイホームを考えている方に向けて、おうちの購入と賃貸のそれぞれのメリット・デメリットを考えてましょう。

持ち家

おうちを購入するメリットとして、資産として不動産価値が付き、自分や家族の趣向に合わせた部屋にアレンジすることができます。

また、自分の城という安心感を持ち、住宅ローンを返済してしまえば老後の心配もありません。

デメリットは、さまざまな家族の事情によって居住先を変えたい場合に、簡単に住み替えることができないという点があります。

また、税金や修繕費などもすべて負担しなければなりません。

購入の際には、場所や間取りなどを慎重に検討することが重要です。

賃貸

賃貸の場合、収入やライフスタイルの変化に合わせて気軽に転居しやすく、税金や修繕費の負担も少ないところが魅力です。

しかし、リフォームができないことや、家賃や更新料などを払い続けなくてはならないことなど、多少の我慢や老後の心配を強いられる面があるかと思います。

選ぶポイント

一例では、50年間に支払う総額を比較すると購入するほうが負担は少なく、数百万円程度の差があるとされています。

けれども、将来における不確定要素が多いため、予測どおりにはいかないという可能性もあります。

子育て期に賃貸に住む場合、状況に応じて住み替えができることがメリットになりますが、購入の場合は、子どもが独立すればリノベーションで部屋を作り替えることもでき、資産として残すことができます。

子育て中のマイホームは、家族が増える可能性や子どもの年齢のことも考えなければなりません。

マイホームを購入するか、賃貸にするかは、そのときの状況によって変わってきますので、夫婦でライフプランを話し合い、自分や家族にあった住まいを見つけましょう。

結論

持ち家がよいか賃貸がよいか…

この結論は…

出ません。

ご家族構成や状況、今後のライフプランや考え方によって異なるものです。

まずは、これからの夢や希望をたくさんお聞かせください!

私たち「くらすサポート秋田」は、お客様に寄り添い、いっしょにおうちのことを考えていきます。

場合によっては、現時点ではおうちの購入をしない方がいい、とアドバイスさせていただくこともあります。

「おうちのこと、これからどうしようか考えたい」

そんなご相談をお待ちしております。

家の歴史

みなさんこんにちは!

今日はいつもと違った観点からお話をします。

先日、家について次はどういったブログを書こうかなと考えていたところ、

そもそも「家」という漢字はなぜ「家」になったのかが気になりました。

普段当たり前のように「家」と口にしているが、私はその「家」の歴史を

何も知らずに発言していたことに気づき、すぐに調べました。

すると、思っていたものとは全然違った歴史がそこにはあったのです。

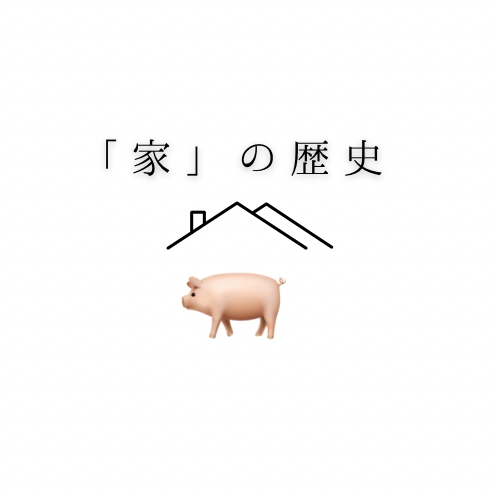

【家の成り立ち】

「家」という漢字は宀に豕と書きます。

宀については象形文字であり、山の形をした屋根を持つ家の象形から

宀という漢字が成り立ちました。

宀の下にある豕は「豚」を意味しております。

屋根の下に豚。どういった意味なのでしょうか。

昔、家は先祖を祭る神聖な建物であり、豚を生贄に捧げる風習がありました。

その方法はとても残酷であり、まずは豚の毛をむしります。

その後、4本の足を縛り、豚が暴れないようボコボコにして気絶させます。

家の中に祭壇を作り、気絶した状態の生きた豚を祭り、儀式が行われます。

儀式が終わった後には、またボコボコにされ、火で焼き、

みんなで肉を食べるのです。

豚を犠牲にすることで、

建物は呪術的な力を得て護りのある家になるのだそうです。

驚きました。

家を護るためには何かを犠牲にしなければならない。

今では無い儀式ですが、それが由来で「家」の漢字ができたことを考えると

豚への感謝の想いも込められているように感じます。

由来にはそのほかにも諸説あり、

大切な家畜は一緒に家で住むといった由来もあります。

昔、家畜は一家にとって大切な財産として大事に扱われてきました。

その大切な財産である家畜が盗まれないように、

家畜と一緒に住むのが一般的だったのです。

盗難防止以外にも、何か異変があればすぐに気づけることや、

世話がしやすいなどのメリットもあったのでしょう。

このように、豚は家の漢字になるほど大切な存在だったといえます。

今まで知らなかった「家」の歴史

そこに関わっていた「豚」の想い

これから豚肉を食べる時は、感謝の気持ちをより一層持ちたいと思いました。

【住宅購入】と【保険】最終回

【住宅購入】と【保険】と題して①~④までお話をしてきました

今回でひとまず最終回とさせていただきます(予定)

火災保険

団体信用生命保険

おうちを買うと必ず考えなければならない【保険】についてお話をしてきたわけですが…

これまでにおうちを購入した多くのお客様とお話をさせていただいた結果、内容を十分に理解されずに契約をしている方がびっくりするほどたくさんいらっしゃいます

火災保険は必ず入らなければならないから、と金融機関や住宅会社から特に説明もなく提示をされた…

ご自身で加入してください、と言われ、とりあえずインターネットで安い保険を探して加入した…

団信は住宅ローンとセットだからと詳しく話を聞かずに申し込んだ…

団信の保障内容を広げると毎月の返済額が高くなるから、最低限の保障でいい…

せっかく購入した大事なおうちや家族を守るための保険、それでいいのでしょうか?

保険にはそれぞれに多くの機能があります

せっかくの機能も備わっていることを知らなければ使えません

おうちそのものにかかわることではありませんが、私はとても大事なことだと思っています

新しいおうちでご家族みんなが笑顔でずっと暮らしていける

そのお手伝いをさせていただけたらと思っております

まずは「くらすサポート秋田」にお声をかけてください

おうちにまつわる保険のことについて聞きたい!

というご相談も大歓迎です

柱【HASHIRA】

みなさんこんにちは。

今日は家を支える大事な「柱」についての記事です。

家にとって柱とは非常に重要な役割であり、その重要性から一家の大黒柱やチームの柱など、家以外の重要なことについても例えられたりしています。

最近では人気アニメ「鬼滅の刃」においても、鬼殺隊の最高位に位置付けられている実力者の総称を「柱」と呼んだりもしています。

そんな大事な柱は家づくりでどういったものが使われているでしょうか。

木造づくりの場合、柱に使われている木材として、主に以下の2つがあります。

①「無垢材」

これは、自然に生えている1本の丸太を、そのまま製材した木材になります。

木そのままの素材のため、自然な風合いが魅力です。

【特徴】

・接着剤などの化学物質を含まないことから、人に優しい素材である。

・湿度の高い時は水分を吸収し、乾燥している時は水分を出して潤いを与えてくれる。

・傷がついた場合に補修がしやすい。

・風合いの良さや希少性の高さから、高級感を醸し出す素材としても人気。

②集成材

これは、十分に乾燥させた厚み2センチ程度の板を接着剤で数枚貼り合わせた構造材のことです。

柱や土台によく使われる4寸角なら4~5枚程度を貼り合わせています。

【特徴】

・反ったり曲がったり収縮したりすることがほとんどない。

・産地や個体差による強度のばらつきが少ない。

・無垢材では実現できない幅や厚み、長さの製品を自由自在に作り出せる。

・見た目がきれいな木を集めることで、高級感を出すことができる。

次に、どういった種類の木が使われているかについてです。

主にホワイトウッドやレッドウッド、スギ、ヒノキ、ヒバ、マツなどが使われることが多いです。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

【 杉 】

杉は流通量や柱材としての性能、コストパフォーマンスから見ても一番と言われています。

杉の心材は腐りに強く、強度もしっかりとしています。

昔から無垢の杉材が一般的に良く使われております。

【ヒノキ】

ヒノキは、耐久性もあり、蟻にも強く、とても優れた樹種です。

西日本では杉よりもヒノキの流通が多いため、コストが低くなっております。

逆に東日本では若干コストが高くなっております。

【アカマツ】

アカマツは希少価値の高い材木となりますので、コストは高めですが、国産の無垢材の中でもトップクラスの硬さを持った樹種です。

その為、柱としてはもちろん、曲げにも強いため梁に使うこともおすすめです。

このように柱についても、異なった木材やいくつかの種類を使っております。

これまではなんとなく柱だな~と思っていたものが、これからは「これは無垢材だな! 」であったり、「杉を利用しているんだ!」などなど細かい気づきがあるかもしれません。

小さいことかもしれませんが、そういった気づきが家づくりの幸せへとつながるかもしれませんね。

【住宅ローン】住宅ローン控除ってなに?

「所得は上がらないのに、資材高騰の影響を受けて住宅購入価格はどんどん上がる。私はおうちを建てれるのかな~?」と悩んでいる方も多いことかと思います。

今日はそんな方々の助けになる公的制度をご紹介!

住宅ローン控除について解説していきたいと思います!

住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて住宅を取得した場合、その返済額の一部を所得税から控除できる制度です。住宅ローン控除は、住宅取得者の負担を軽減し、住宅の取得を促進するために設けられています。

詳細は国税庁のHPより確認できますが、今回は要点を絞ってお伝えします。住宅ローン控除の対象となる住宅は、以下の要件を満たす必要があります。

- 新築住宅または中古住宅(一定の条件を満たすもの)

- 床面積が50平方メートル以上(一定の条件を満たす場合、50平方メートル未満でも可)

- 住宅の用途が居住用であること

- 住宅ローンの借入金額が一定額以上であること

住宅ローン控除の控除額は、住宅ローンの年末残高の0.7%(最大40万円)です。控除期間は、住宅の取得日から13年間です。

新築注文住宅を購入して住宅ローンを利用する方のほとんどはこの制度の対象となりますので、ややこしいですが抑えておきましょう。「よぉ分からん!」という方はおうちの買い方相談室で無料相談できますので、是非お気軽にお問い合わせください。

おそらく例を出した方が分かりやすいと思います。

例)借入金額3,000万円 固定金利0.8% 借入期間35年とします。

・35年間金利が変わらない場合の総返済額は34,405,560円

「えー440万円も利息で取られるの悔しい!」ってみんな思いますよね!

でも、公的な減税措置がありますので実際は約226万円の控除が受けられます。

ということは【440万円ー226万円=114万円】114万円の利息負担で済みます!

・金利の低いネット銀行だともっと利息負担が少ないということです。

ちなみにauじぶん銀行の2023年6月変動金利が0.296%ですので、

総返済額は31,584,420円です。「えー158万円しか利息取られないの!?」

いえ、まだまだこれからです。住宅ローン控除で223万円になりますから・・・

【158万円ー223万円=???】

※例の住宅ローン控除額はあくまで試算です。詳細は国税庁HPをご参考ください。

いかがですか?住宅ローン控除を考えると利息負担を軽減できます。更に金利の低い住宅ローンを利用することで【???】になります。これが気になる方は今すぐくらすサポート秋田に連絡!最初から最後まで無料かつ丁寧にお伝えしています。

もっと言えば、たくさん借りてた方が残高も増えるので控除額も増える気がしませんか?13年間の控除が終わった後に、ある方法を使うことで35年の住宅ローンを10年減らすこともできたりします。これをブログに書くと文字数オーバーしちゃうので、今日はここまで!

僕も最近ブログをたくさん書き始めたので、良かったら色々見てくださいね!

- 相談は無料!

- 定休日は水曜日と祝日!

- ご予約が必須です!

- ご予約はこちらから!

耐震性について

昨今、阪神淡路大震災や熊本地震など、全国的にも大きな地震が増えてきており、地震に対する備えが重要視されています。

秋田県においても、1983年に起きた日本海中部地震や2011年に起きた東日本大震災など、地震によって大きな被害がありました。

そういった地震に強い家を建てる際に考えるポイントの一つとして、耐震性があります。

耐震性とは地震が発生した時の揺れに耐えられる度合いのことです。耐震性が高いほど、より強い地震に対しても倒壊や破損しにくいです。

建物を建てる際はなんでもかんでも好きなように建てられるわけではなく。最低限守らなければいけない基準が法律で定められています。それが建築基準法です。建築基準法には耐震性についての基準も明記されており、その基準を満たす必要があります。

耐震性には耐震等級といわれるものがあり、ランクによって耐震性も変わってきます。

【耐震等級】

耐震等級は1~3まで分かれており、

耐震等級1は建築基準法で定められている耐震性と同じ程度の耐震性をもつ建物になります。

耐震等級2は耐震等級1の1.25倍、耐震等級3は耐震等級1の1.5倍の耐震性を備えております。

【耐震・制震・免震】

地震への耐震性を高める構造は3つに分かれております。

①耐震構造

これは建物自体を頑丈にして「地震の揺れに耐える構造」です。柱と柱の間に筋違いと呼ばれる補強材や構造用合板を貼った耐力壁を設置することで、地震の揺れに抵抗します。

これは3つの中では一番低コストであり、一戸建ては基本的にこちらの構造での作りになります。

②制震構造

これは壁の中に組み込んだ制震装置によって「建物の揺れを吸収する」構造です。3~5階建てほどの低層マンションに多く使われておりますが、一戸建てでもオプションで導入される方もいらっしゃいます。また、地震以外にも台風など強風による揺れにも対応します。

③免震構造

これは建物と地面の間に免震装置設置し、「地震の揺れを建物に伝えにくくする」構造です。コストが高いため、一戸建てでは珍しく、基本的にはマンション向けの方法です。特にタワーマンションで使用されるケースが多く、地震がきても室内で揺れを感じにくいとされています。

耐震についてはこの他にも、木造や鉄骨、鉄筋コンクリートによる違いや、地盤改良、基礎工事なども影響してきますが、それはまた別の機会でお伝えします。

耐震についての基礎的な知識を付け、これからの住宅づくりにいかしてもらえると幸いです。

- 相談は無料!

- 定休日は水曜日と祝日!

- ご予約が必須です!

- ご予約はこちらから!