2023年7月の記事一覧

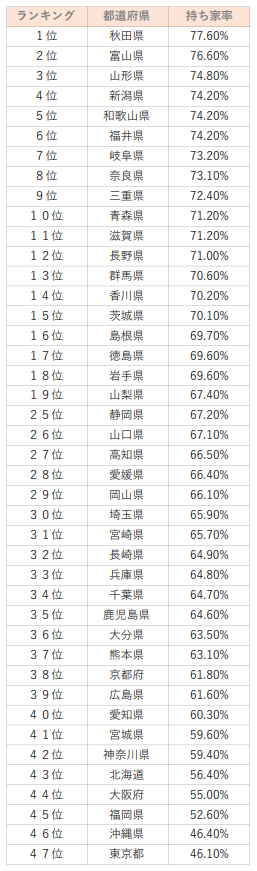

持ち家率ランキング

こんにちは!くらすサポート秋田です!

梅雨も明け、夏の暑さをひしひしと感じてくるようになりました。

熱中症にお気を付けください。

本日は、全国の持ち家ランキングを紹介したいと思います。

都道府県によって、持ち家率は大きく変わってきます。

今回は【令和2年度国勢調査 人口等基本集計結果】のデータをもとに、持ち家ランキングをご紹介します。

私たち秋田県はいったい何位になっているでしょうか。

【持ち家率ランキングトップ3】

第3位 山形県(74.8%)

隣県山形県が第3位になります。

山形県では、持ち家に住む世帯のうち、98%が一戸建てに住んでいるといったデータがあります。

これも全国で3番目に高い割合となっております。

第2位 富山県(76.6%)

黒部ダムが人気の富山県が第2位です。

富山県は持ち家率だけではなく、1住宅当たりの居住室の広さが全国で一番広いといったデータも出ております。

第1位 秋田県(77.6%)

なんと我らが秋田県が堂々の第1位です!

秋田県は持ち家に住む世帯のうち、98.4%が一戸建てに住んでおり、こちらも全国1位となっております。

また、1住宅当たりの居住室の広さも富山県に次ぐ第2位となっております。

持ち家率としては秋田県が全国1位ですが、全国最下位は東京都です。

順位が低い都道府県を見てみると、都市圏などが目立ちます。

やはり、マンションが多いため、持ち家率としては低くなっていますね。

逆に秋田県はまだマンションが少ないため、持ち家率が高くなってます。

最近は秋田県もマンションがどんどん建ってきてますので、

マンション需要も高まってます。

マイホームを検討する際、持ち家がいいのか、マンションがいいのか

悩まれる方もいるかと思われます。

私たちくらすサポート秋田では、そういったお悩みのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

【持ち家率 都道府県ランキング】

データ元:令和2年国勢調査

間取りの方程式

こんにちは!くらすサポート秋田です!

突然ですが「方程式」と聞くと、何を思い浮かべますか?

「学生の時に勉強した数学の方程式」「勝利の方程式」・・・

今回は、私がおうち作りの先生として

テーマ「もう迷わない広さ、高さ、割合 間取りの方程式」

についてご説明いたします。

※答えはございません

LDK(Living Dining Kitchen)の広さ

LDKは1人増えたら+2畳

2人家族⇒10畳(18㎡)~

3人家族⇒12畳(22㎡)~

4人家族⇒14畳(26㎡)~

5人家族⇒16畳(29㎡)~

ダイニングテーブルは72cm

テーブルの高さは72cmが使いやすくておすすめです。

小さな子供がいる場合はロータイプの67cm前後のテーブルもおすすめです。

キッチンの高さ

キッチンの高さは「身長÷2+5cm」または「肘髙-10cm」がベスト

150cm⇒80cm

155cm⇒83cm

160cm⇒85cm

165cm⇒88cm

170cm⇒90cm

175cm⇒93cm

キッチンに立つのは奥様、旦那様どちらか一方とは限りません。

この数値を参考に相談の上、高さを決めてください。

お風呂は1.25坪(1620)

1坪(1616)だと子供と一緒に入ると狭い。

1.5坪(1624)だと広くて快適だが掃除が大変。

それなら間の1.25坪(1620)がちょうど良いかもしれませんね。

収納率は延床面積の12%~

収納率は延床面積の最低12%、できれば15%は確保したいです。

延床面積110㎡(33坪)なら13.2㎡(7.2畳)~

延床面積120㎡(36坪)なら14.4㎡(7.8畳)~

延床面積130㎡(39坪)なら15.6㎡(8.5畳)~

延床面積140㎡(42坪)なら16.8㎡(9.2畳)~

※延床面積:建物の全ての階の床面積を合計した面積

階段は蹴上15cm、踏面30cm

「蹴上×2+踏面=60cm」が理想。

建築基準法の最低ラインに合わせると上り下りしにくいです。

階段手すりの高さは750mm

手すりはしっかりと握れる太さや高さにしましょう。

高さは750mm、形は握りやすい丸形がおすすめです。

駐車場の面積

普通乗用車1台「幅3.0m×奥行5.5m」

軽自動車1台「幅2.5m×奥行4.5m」

大型ミニバン1台「幅3.5m×奥行6.0m」

保有している車、来客も考えて駐車場の大きさを決めましょう。

どうでしょうか?

これが私の「マイホーム作りの方程式」の一部です。

マイホーム作りはたくさん考えることがあります。

面倒になり適当にしたり妥協したりすると、将来必ず後悔します。

そうならないためにも、「くらすサポート秋田」へ相談してみませんか?

マイホーム作りを検討されている方、大歓迎です!

お待ちしております。

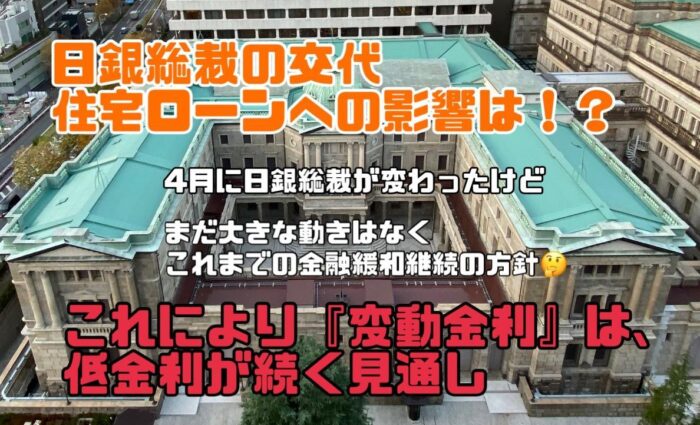

今年これから家を建てるなら!

こんにちは!くらすサポート秋田です!

秋田県ではここ最近の豪雨災害で多くの被害を受けた方もいらっしゃると思います。

火災保険で水災は外せませんね・・・

ということで、今日は「今年これから家を建てるなら」というテーマで更新していきます。

早いもので今年も半分が終わってしまいました。

しかし、これから家を建てるという方もいらっしゃると思いますので、今日は写真を使って「2023年の家づくり」、これまでとこれからの大切なポイントをまとめてみようと思います!

この記事を見て、「家づくりって意外と大変!」と思われた方もいると思いますが、私たちはお客様と伴走して家づくりをサポートするパートナーです。

お客様は無料でご利用いただけますので、お家づくりにまつわることは全て弊社にお任せください!

無垢の家

こんにちは!くらすサポート秋田です!

マイホーム作りを考えると、「無垢」「無垢材」という言葉を耳にすることがありますよね。

無垢材とは天然木から取り出した木を1枚の板に加工したもので、その種類はパイン、オーク、チーク、ウォールナット、アカシア、メープル、檜などがあり、その空間の用途や予算で使い分けます。

たくさんあってわからないですよね。。。

今回は、マイホームに無垢材を検討している方、検討しようとしている方、無垢についてもっと知りたい方などに「メリット」「デメリット」をご紹介したいと思います。

無垢材のメリット

■風合い

無垢材はやはりその自然が持つ風合いが一番ですね。

1枚1枚が微妙に色や模様が異なる部分も、イイ~感じに魅力が増す部分です。

■無垢材が本来持っている調湿作用

無垢材には調湿作用があるので、室内の湿度を程よい感じにしてくれます。

これによって室内の肌触りが良く、過ごしやすい柔らかな雰囲気になります。

合板のフローリングとは一味違う魅力がありますね。

■素足で過ごせる心地よさ

自然の天然木ですから、フローリングにしても素足でも肌触りの良い感触がポイントです。

秋田県の冬場でも活躍しそうですね。

経年変化を楽しめる

さらに日々の暮らしを過ごすことで、経年変化もあるため、年月が経つとより味わい深い空間を作り上げます。

子どもの成長と同じように住まいも時を経てその変化を楽しめます。

無垢材のデメリット

■板が反るケースも

先に紹介した調湿作用があるため、湿気を吸湿したり放湿したりと膨張と縮小を繰り返し、板が反ったり、割れるケース、床鳴りがすることもあります。

■水や汚れに弱い

水をこぼしてしまった!

このような場合は決して水拭きしてはいけません。無垢材の床などは、乾いた雑巾や布などで拭くようにしましょう。

無垢材は水に弱く、放っておくと水ジミができてしまいます。またクレヨンや絵の具などで色がついても同じです。

お子さんがまだ小さい場合は気を付けておきましょう。

■ホットカーペットやこたつは使えない

寒い冬でも、ホットカーペットやこたつは厳禁。

家自体の暖かみにこだわり、しっかりと対策できるメーカーや工務店を選びましょう。

■一般的にはコストが高い

これが一番の問題かもしれません。

天然木を使用することからも、無垢材を使うとコストは高くなりがちです。

失敗しない無垢の家をつくるために

先程も申し上げましたが、メリットだけでなくデメリットまで分かった上で家づくりを進めることが、理想のマイホームづくりを実現するためにとても大切になります。

このデメリットをよく知らずしてマイホームを建ててしまうと、あこがれの無垢材の家にしたことを後悔する場合もあります。

無垢材は簡単に言うとナイーブなので、あまり神経質になると疲れることも。

考えすぎないで、のんびり構えて、汚れても「わが家の歴史」と考えて、暮らしてみましょう。

家づくりのことなら何でもご相談ください。

新築の湿気について

こんにちは!くらすサポート秋田です!

夏も近づいてきましたが、ここ最近は雨が多く、ジメジメする日が多くなってきましたね。

梅雨明けもまだ発表されておりませんので、もう少し我慢の日々が続きますが、家を建てるにあたって、

湿気ってどうなんだろうと思われる方もいるかと思います。

今日は家づくりの湿気対策についてお伝えします。

湿気と聞くと、昔ながらの古い家や、築年数の長い学校などが思い浮かぶかもしれませんが、実は新築でも意外と湿気を帯びやすくなっております。

湿気が多いと、カビが生え不快な臭いが発したり、家が腐食したり、アレルギー性鼻炎の原因になったりと悪影響が起こります。

除湿剤を置いたり、炭を置いたりなどで除湿対策をすることもありますが、新築で建てるのであれば、家自体の設備で対策することも可能です。

では、どういった方法があるのかを見ていきましょう。

①24時間換気システム

湿気対策の一つとしてこまめな換気がありますが、毎回窓を開け閉めするのは面倒ですよね。

そんな面倒を解決したのが24時間換気システムです!

自分で開け閉めしなくても、自動で24時間換気してくれるので、非常に助かります。

②結露になりにくい断熱材

断熱材と聞くと、一般的には熱を遮断し、家の温度を管理するものといったイメージがあると思います。

ですが、湿度管理にも非常に重要な役割を担っております。

断熱材の質によっては、内部結露が発生する可能性もあります。

結露はカビの繁殖だけではなく、家自体の腐食の原因になることもあります。

内部結露を防ぐためには、湿気を通しにくく、隙間がない断熱材を使用することが必要となってきます。

③樹脂窓

樹脂窓とは、「塩化ビニール樹脂」をフレームとして利用している窓のことです。

樹脂窓は高い断熱性能があり、お部屋の熱を外に逃がさない性質を持っていますが、湿気対策にも有効となっております。

高い断熱性能は、結露も防いでくれます。

こういった対策で家の湿気はもう大丈夫かと思われるかもしれませんが、実は押し入れやクローゼット、玄関、水回りなど、湿気がたまりやすい場所もあります。

そういった場合には24時間換気システムの他に全館空調システムを導入するのも1つの方法です。

これは、家のどこにいても一定の快適な温度にしてくれるシステムです。

このように、家を建てる際に湿気が気になる人はご参考ください。

早く梅雨が明けますように…

仮換地って?

こんにちは!くらすサポート秋田です!

仮換地とは

土地区画整理事業が行われる際、事業の妨げになる場所にある家にはどいてもらう必要があります。どいてもらう際に代わりに提供されるのが仮換地という土地です。

仮換地は売買できる?

仮換地を売買できるかを考える際、従前の宅地と仮換地の違いと所有権・使用収益権がどちらの場所にあるのかを理解しておきましょう!

まず、従前の宅地とは、土地区画整理事業が行われる前に使用していた土地のことです。

次に仮換地とは、事業がおこなれるにあたり新たに指定された土地になります。

従前の土地については所有権をはじめから持っていますが、これは仮換地指定後も変わりません。つまり所有権は仮換地に移転せず従前の宅地に留まり続けます。

一方で使用収益権は、元々は所有権とセットで従前の宅地にありましたが、仮換地指定後は仮換地に移行します。したがって仮換地の売買や抵当権設定、所有権移転の登記をすることはできません。

つまり、住宅購入においては仮換地を購入する際に気をつけることとして、第三者の制限が入っているかどうかです。

第三者制限が入っていれば土地に抵当権設定をできないため銀行の住宅ローンは利用できないということになります。

仮換地の住宅ローンの取り扱い

仮換地に指定された土地は住宅ローンが使えないのかというとそうではありません。

第三者制限というのが一つのキーワードとなっており、第三者制限がついているかついていないか、ここはしっかりと確認してから購入の意思を示すことが重要です。

また、金融機関によっては仮換地を認めないこともあるためローンを申込する金融機関に確認しておきましょう!

このように住宅購入には様々な法律や制限が付保される場合があります。「あの土地すごくいいんだよなー。」と思ってもなかなか手が届かないこともあります。

くらすサポート秋田では、そのような細かいところも含めて細かく情報提供を行っております。

おうちのご購入を検討される前にまずは無料相談でご来店してみてください。

気密・断熱

こんにちは!くらすサポート秋田です!

夢のマイホーム作り!

おしゃれな家が良い!庭は必須!パントリーもほしい・・・

マイホーム作りは色々な理想が出てきますよね。

しかし、重要なことを忘れていませんか?

それは「住宅性能」について!

2つの基準「機密」と「断熱」

暖かい家、省エネな家など、

失敗しないための2つの基準を紹介いたします。

それは、「気密」と「断熱」です。

気密(C値):家の隙間をできるだけ無くし、家の中と外の空気の交わりを断ち切ること。

断熱(UA値):断熱材などを壁に充填したり、外側から覆って家の中と外の環境を分け、熱の伝わりを少なくすること。

となります。

高気密・高断熱のメリット

①光熱費を削減できる

高気密・高断熱の家は、冷暖房で調整した室内の空気が逃げにくい、外の暑さや寒さの影響を受けにくいなどの効果があります。

電気代など高騰してきていますよね。効率よく温めたり冷やしたりできるということは、省エネルギー性に優れ、光熱費を抑えることができることになります。

②快適に暮らせる

「我が家はエアコン1台なの♪エアコン1台で家の温度調整しているのよ♪」など、周りからそんなお話を聞いたことはありませんか?

それは高気密・高断熱が可能だからこそできることなんです!

それができれば家の中全体の温度差が少なくなり、家の中全体を快適な空間として過ごすこともできます。

高気密・高断熱のデメリット

①断熱材を用いるためコストが高くなる

高気密・高断熱の家を建てるためには一般的な注文住宅を建てるよりも断熱材や断熱窓などを多く使う必要があります。

種類によっては一般的な材料の倍以上となってしまうこともあり、性能を高めようとすればするほど高額になってしまいます。

②乾燥しやすくなる

高気密・高断熱の家では、二酸化炭素の排出量が多い石油ストーブなどの暖房器具が使えないことがあります。

そのためエアコンや蓄熱式の暖房器具に頼ることになりますが、エアコンを過度に使用すると乾燥しやすくなり、喉や肌を痛めてしまい注意が必要です。

また、上記以外にも夏は熱がこもりやすくなる、匂いがこもりやすくなる等があると言われています。

最後に

住宅性能は非常に大事な項目です。

住宅会社によっては、構造、間取りなどで省エネ性能を上げたりできるところもあります。

何から始めたらいいのかわからない!

展示場・内覧会に行ったけど、余計にわからない!

どんなことでも構いません!

マイホーム作りについて、くらすサポート秋田で相談してみませんか?

とびっきりの笑顔でお待ちしております。

子育て世代の住宅ローン

住宅購入を検討されているお客様に

「何のために住宅を購入されるんですか?」

とお聞きすると、多くのお客様が

「子どものため!」

とお答えになります。

今回は、子育て世代が知っておくべき住宅ローンのポイントについてご紹介しましょう。

住宅ローンのタイプ

住宅ローンにはいくつかのタイプがあります。

「単独ローン」夫婦どちらか一方が主債務者になるタイプ

「ペアローン」夫婦それぞれが主債務者になるタイプ

「連帯債務型」夫婦の収入を合算し、それぞれが主債務者と連帯債務者になるタイプ

「連帯保証型」夫婦の収入を合算し、それぞれが主債務者と連帯保証人になるタイプ

それぞれにメリットデメリットがありますので、ローン選びはとても重要です。

購入前の注意点

多くの場合、ローンのシミュレーションでは、年収や貯蓄などに基づいて借入可能額が計算されます。

購入後には、「固定資産税」「火災・地震保険料」などの支払いが発生します。

その他、将来に向けて「修理修繕費」を準備しなければなりませんし、子どもがいる家庭では「教育費」なども必要になってきますので、これらの費用も考慮して返済額を組むことが重要です。

購入後のターニングポイント

「住宅ローン控除の還付金」「児童手当給付金」など、給与以外の収入に頼っていると、控除の還付を受けられる期限の13年後や、お子さまが年齢によって児童手当の給付期限が訪れたときに、返済ができない!という事態に陥る可能性があります。

各種サービスの利用

金融機関はさまざまな住宅ローンを用意していますが、例えばフラット35には「フラット35 子育て支援型」があります。

地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、財政的な手助けをしてくれる制度です。

誰でも利用できるわけではありませんが、条件が合えば、金利が安くなり、地方公共団体の住宅取得補助制度を利用できることがあります。

まとめ

子育て世代にとって、住宅ローンは大きな負担になる可能性もあります。

「子どものため」と思って購入したおうち。

その後もご家族皆さまが笑顔で暮らしていけなければ意味がありません。

私たち「くらすサポート秋田」は、そのお手伝いをさせていただくところです!

お子さまと笑顔で暮らすおうちを考えるなら、まずは一度ご相談ください!

マイホームブルーって?

こんにちは!くらすサポート秋田です!

梅雨入りしてなんとなく気分も落ち込む季節ですが、「マイホームブルー」って聞いたことありますか?

「マリッジブルーは分かるけど・・・」って方も多いと思いますが、マイホームブルーというのも存在します。

家づくりはワクワクで楽しいもののはずなのに、たくさんの手続きや決定事項、そして期限もあります。

一生に一度の大きな買い物で失敗したくないですし、この決断は本当に正しいのかなど不安な気持ちもたくさんあると思います。

その結果マイホームブルーに陥ってしまいます。

マイホームブルーに陥る原因

①情報収集しすぎて何か良く分からなくなる。

②購入後の住宅ローンの支払いに対する不安

③住環境の変化。ずっと定住しなければいけない。

このように、マイホームブルーになる方というのは、実はけっこういらっしゃいます。そんなときはくらすサポート秋田に是非ご相談ください。

不安材料や心配に思うことを、事前に分かっていれば心にゆとりができます。

家づくりに対する知識をつけてから住宅を購入しても遅くないと思いますよ。

ご相談は無料!予約が必要です!ご来店心よりお待ちしております。

持ち家派?賃貸派?

こんにちは!くらすサポート秋田です!

おうちの購入は、誰にとっても人生で最も大きな買い物ですね。

そこで、持ち家がよいのか、それとも賃貸がよいのかで迷う人も少なくないと思います。

今回は、マイホームを考えている方に向けて、おうちの購入と賃貸のそれぞれのメリット・デメリットを考えてましょう。

持ち家

おうちを購入するメリットとして、資産として不動産価値が付き、自分や家族の趣向に合わせた部屋にアレンジすることができます。

また、自分の城という安心感を持ち、住宅ローンを返済してしまえば老後の心配もありません。

デメリットは、さまざまな家族の事情によって居住先を変えたい場合に、簡単に住み替えることができないという点があります。

また、税金や修繕費などもすべて負担しなければなりません。

購入の際には、場所や間取りなどを慎重に検討することが重要です。

賃貸

賃貸の場合、収入やライフスタイルの変化に合わせて気軽に転居しやすく、税金や修繕費の負担も少ないところが魅力です。

しかし、リフォームができないことや、家賃や更新料などを払い続けなくてはならないことなど、多少の我慢や老後の心配を強いられる面があるかと思います。

選ぶポイント

一例では、50年間に支払う総額を比較すると購入するほうが負担は少なく、数百万円程度の差があるとされています。

けれども、将来における不確定要素が多いため、予測どおりにはいかないという可能性もあります。

子育て期に賃貸に住む場合、状況に応じて住み替えができることがメリットになりますが、購入の場合は、子どもが独立すればリノベーションで部屋を作り替えることもでき、資産として残すことができます。

子育て中のマイホームは、家族が増える可能性や子どもの年齢のことも考えなければなりません。

マイホームを購入するか、賃貸にするかは、そのときの状況によって変わってきますので、夫婦でライフプランを話し合い、自分や家族にあった住まいを見つけましょう。

結論

持ち家がよいか賃貸がよいか…

この結論は…

出ません。

ご家族構成や状況、今後のライフプランや考え方によって異なるものです。

まずは、これからの夢や希望をたくさんお聞かせください!

私たち「くらすサポート秋田」は、お客様に寄り添い、いっしょにおうちのことを考えていきます。

場合によっては、現時点ではおうちの購入をしない方がいい、とアドバイスさせていただくこともあります。

「おうちのこと、これからどうしようか考えたい」

そんなご相談をお待ちしております。